首页 > 新闻中心组图 40年,我们一起走过 ——《读者》插图大型线上文献展 张弘 卷

40年,我们一起走过 ——《读者》插图大型线上文献展 张弘 卷

我与《读者》

张弘

《读者》是宁静的港湾。当你手捧《读者》,心静风起,仿佛曲水流觞;倚栏而坐,任由晚风拂面。读书让人心安,心安即是归处。在我的阅读感受中,《读者》不仅是心灵的港湾,更是一座山,散文与杂文聚集,如耸立在文学群山中的“冈仁波齐”峰,是世间纷繁杂乱中的圣洁地标,让人找到思想出发的方向。

每当新的一期《读者》捧在手中,首先是被封面图片感动。图片给人展示的不仅是视觉美感,还有让人回味无穷的生活意趣和思想灵光。翻开《读者》,选一篇文章读下去,文章中的故事、人物以及思想情感会让人,或感同身受,或醍醐灌顶,抑或是如沐春风。读者的文章短小精悍,却让人回味绵长。若是有时间可以整本一口气读完,真可谓“因过竹院逢僧话,又得浮生半日闲。”

《读者》的插画镶嵌在每一页的文字中,让我们在阅读美文的同时,还能看到窗外的风景。插画不是简单的文字图解,它是文章中的人物和思想内涵的投影,是转换视角赠送给读者的一份美味,赏心悦目,沁人心扉。

很高兴能为《读者》创作插画,还记得是在2005年的秋季,开始为《读者》创作插画的。《读者》对插画创作的要求很高,一是要求作者有强劲的绘画造型能力,二是要有丰富的知识储备和多元的文艺修养,三是要能做到插画表现手法和技法的多样化。《读者》对插画创作的要求又很宽松,充分尊重作者的艺术思维和创作构想,最大程度释放画家的艺术想象空间,让画家站在艺术思想的高度上提升插画的意趣,同时也焕发画家自身的品格魅力。

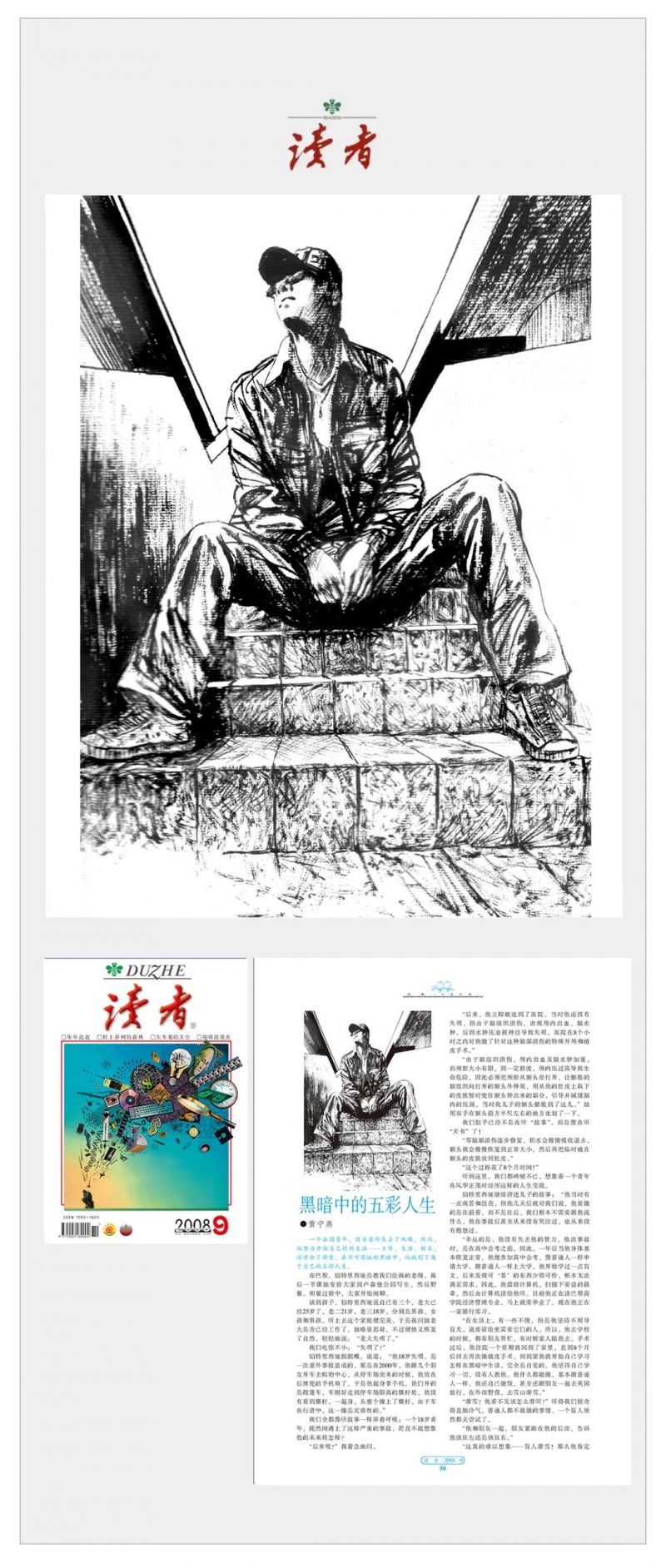

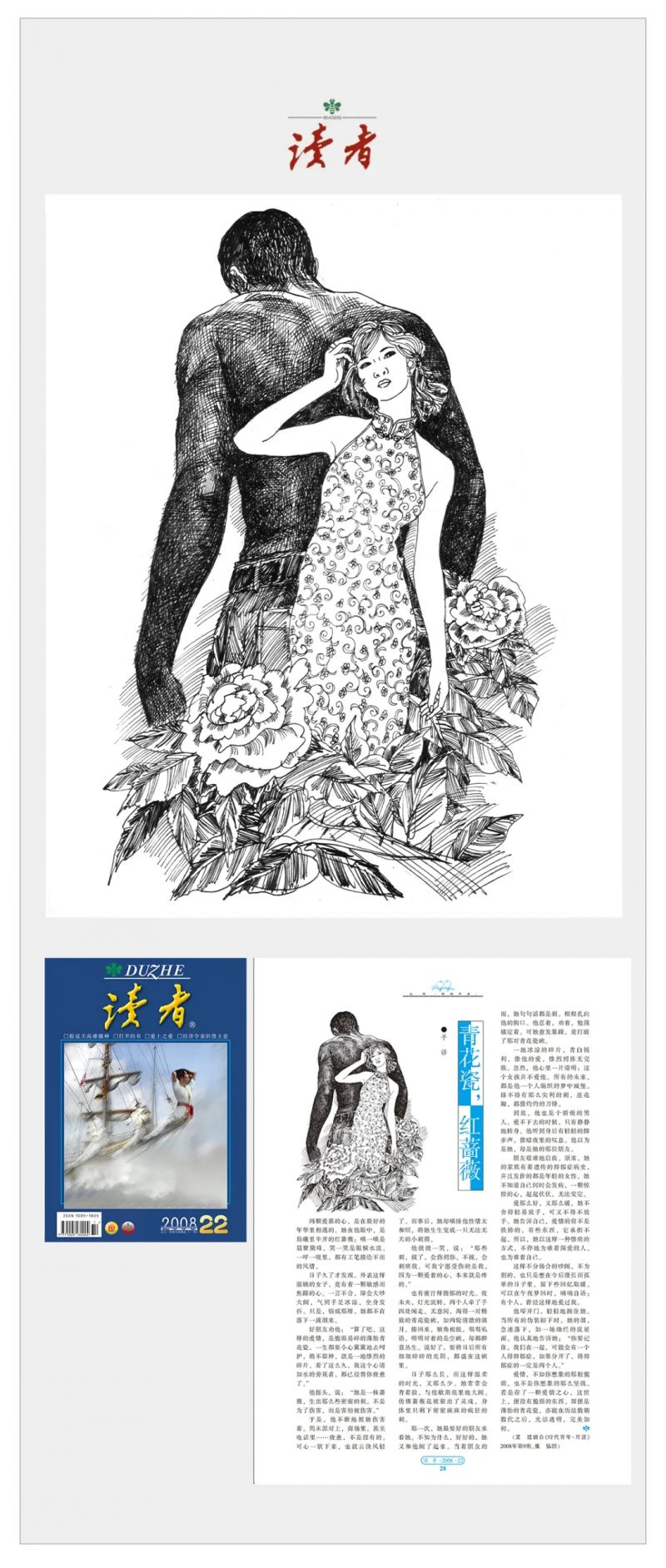

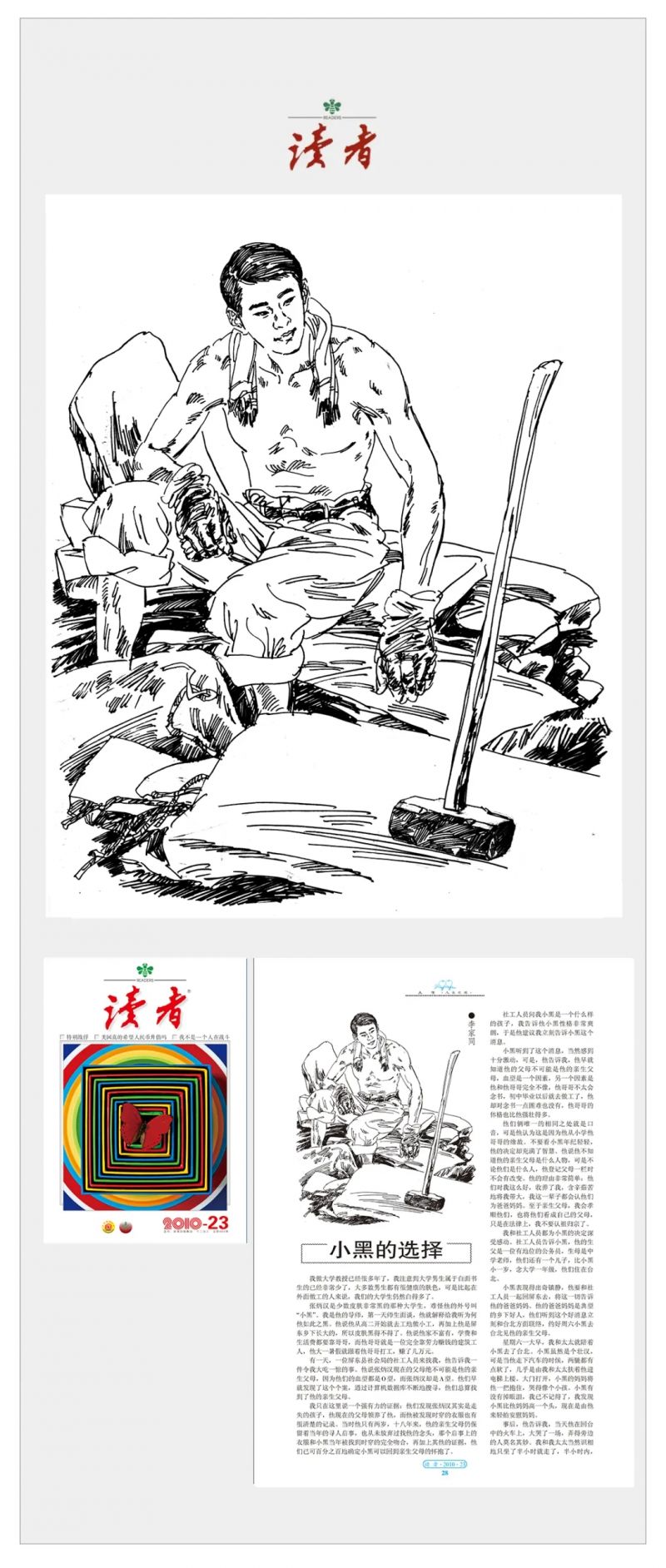

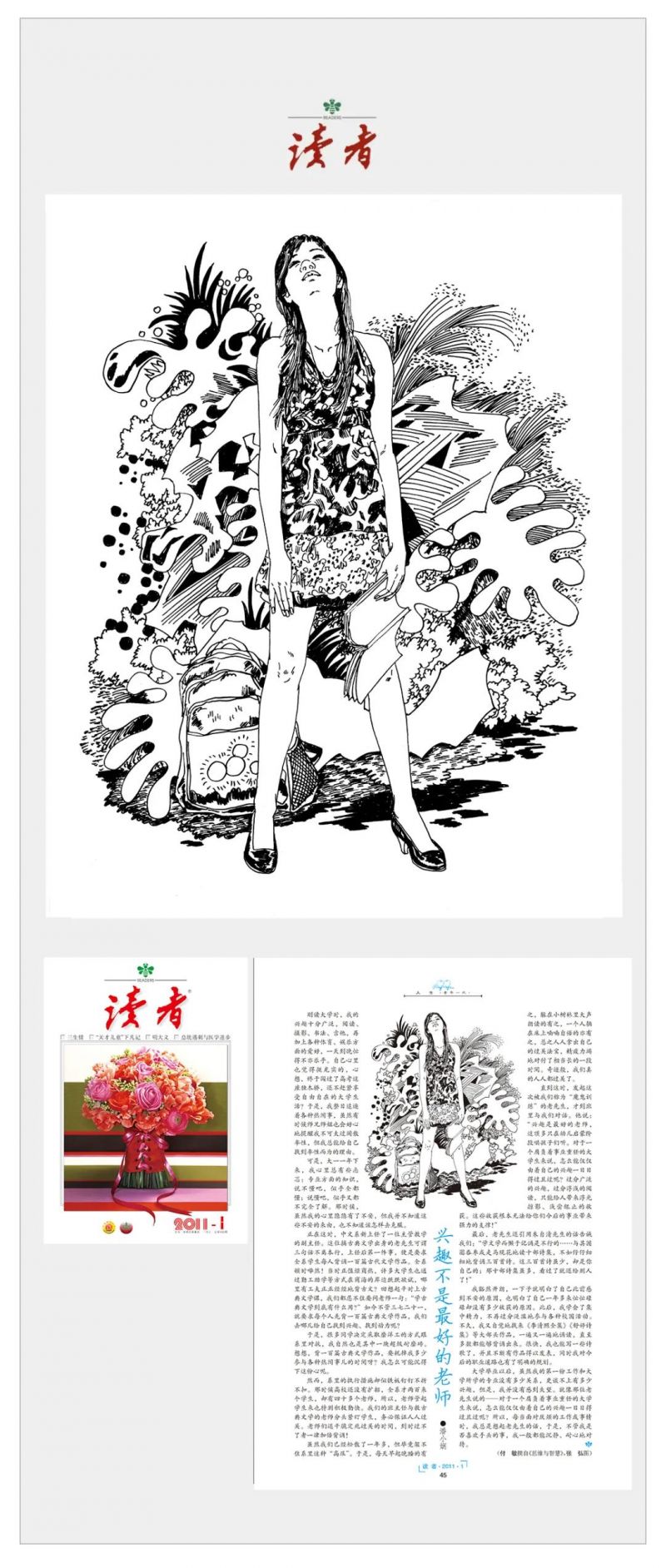

所以,每当收到《读者》的约稿邮件,都要仔细阅读文稿,从文章中选择适合插画表现的中心点,充分发挥自身艺术表现特色,将文稿中的故事、人物以及体现出的思想情感表现出来。为《读者》创作插画是一个既有乐趣又有挑战的过程。面对不同的内容,我会选择不同的表现形式。在故事类插画中,表达深邃情感与生活苦乐的故事,常用黑白形式表现,画面处理有较浓的皴擦效果。表达现代都市故事,多选用线条形式,清新活泼的写意用线更能体现都市生活的现代感。遇到理性、偏思想性的文章,选择漫画形式表现,在生活中寻找能够反映这种理性关系的替换形象,用夸张变形的手法表现出来。

转眼我跟随《读者》创作插画已有十年了,画过多种形式的插画,这其中主要包括写实黑白形式、写意线条形式、幽默漫画形式。

为《读者》创作插画是一件开心的事。研读文稿,掌握文章的中心点和主题思想,设定人物形象,选择契合主题的插画表现形式,这个构思、创作过程使人心路通畅,画面也如晨曦朝霞,在画纸上渐渐显出。

插画的创作过程很有难度和挑战性。在创作过程中调动插画表现技巧的诸多元素,来提升插画艺术效果,如画面的构图设计、线与面的对比和表现、虚实关系的处理、画面基本元素的艺术表现力。这些关系要素会在画面中有机组合,形成视觉美感。

作者的情感推动是提升插画艺术效果的原动力,这种原动力会通过音乐等艺术形式宣泄出来,融入画面。在组织线条时,也许会想起《培尔·金特第一组曲》,或者是门德尔松的小提琴曲;处理复杂画面时,莫扎特的第40号交响曲的旋律会在耳边震颤;描绘宁静空灵的景象,会听到“平沙落雁”的回响。带着音乐节奏进行绘画,让画面中的线条和肌理等元素也体现出音乐般的节奏,更体现生命情感。

在当下,文艺思想正处在传统审美与现代思潮的断裂带,当代艺术深感困惑,但文艺家们并不放弃,他们正用自己的不懈努力去追求更高的理想和艺术境界。社会各业蓬勃兴旺,高速运转,人们的思想和生活也随之发生激荡。文艺实践五光十色,千奇百怪,不乏令人困惑迷惘之处,而给各种偏激的思潮、观念、文艺思想以润滑和冷却的,正是《读者》的担当。

《读者》是家园、是港湾。《读者》在我心中,还是那座需要仰望的“冈仁波齐”峰,洁白、神圣、雄伟、灿烂。

二〇二一年四月于苏州

张弘,1961年生,江苏东台人。多年从事连环画、插图、国画创作,漫画作品多次入选国际漫画大展。现任教于云南财经大学现代艺术设计学院。

责任编辑:

文章来源:http://www.duzhepmc.com/2021/0810/1554.shtml