首页 > 新闻中心组图 40年,我们一起走过 ——《读者》插图大型线上文献展 韦尔乔 卷

40年,我们一起走过 ——《读者》插图大型线上文献展 韦尔乔 卷

40年,我们一起走过

——《读者》插图大型线上文献展

我和我的画

韦尔乔

1964年的冬天,我出生在哈尔滨。

六岁那年,全家迁往四川,在那里住了四年。我在北碚的一所小学念了四年书。那是一段好日子。我时常会回忆起,有时,也讲给别人听。可是,人们都不大相信我说的话。理由是,我那时不过六七岁,不会记住太多的事情。既然他们不相信,我也没有办法,只好一个人慢慢享用这份温暖的情致。我知道,那段时光,不会再来。虽说,那时也没少哭过。

十岁时,一家人又莫名其妙地迁回了哈尔滨。我的好日子也就慢慢结束。从此,再见不到漫山的竹子和漂着红油的担担面。我在哈尔滨读完中学。十八岁,去佳木斯医学院念了五年书。毕业后,就在哈尔滨工业大学医院上班。不知不觉,六年过去了。二十八岁时,当上了主治医师。

知道哈工大的人不少,知道哈工大医院的人怕是不多。人们多半称它为“卫生所”。每天,我就在这个卫生所上班,工作虽然够不上勤勉,但起码也是敬业的。校内有不少人知道哈工大医院有我这么一个大夫,可几乎没有人知道,这个大夫还愿意偷偷摸摸地画上两笔。这样,也好。

我母亲是个医生。从小,我就不喜欢医院,就像我不喜欢她下班时,带回家的那股“来苏水”气味儿。后来,我却当真干上了这一行,这个玩笑开得可有些过火。不过,既然干上了这一行,总应该干得像样些。能够在这个卫生所里老老实实当一辈子大夫,不出什么大差错,也算老天爷很给我面子了。我一直是这么想的。

我从小就喜欢随手在纸上面画点什么。慢慢地,被我糟蹋掉的纸张也就越来越多。后来,这些信笔涂鸦的玩意儿被一些画画的朋友看到,觉得挺好玩,还把它拿到一家美术刊物上发表。这使得那个平时胆子很小的医生,着实出了回风头。打那以后,我开始很可笑地把那些“废纸” 保存起来,而不是像以往那样,画过后便随手扔掉。当时是怎样想的,也说不大清楚。直到有一天,好心的朋友打算把那些废纸上的画结集出版,我才知道,祸已惹大。

我没学过画。这一点,明眼人一看便知。我不知道进美术学院念书, 该是怎么一番情形。我的哥哥是美院毕业的,在那高高的院墙里面苦熬了七年,很少听他说起墙里面的事情。不过,我想他心里一定是有数的。我不想进美院念书,也猜不出“学成”之后,会是怎么一副样子。我画画,只为了好玩,仅此而已。在此,我真该谢谢我的哥哥。当初,他看到我那一大堆画在处方和废纸上的东西,只说了一句:“行。就这样画。” “这样”画,在许多人看来,就是胡画、乱画。可是,除了“这样”画,我还会哪样画呢?他说的也是句实话。谢天谢地,他没有让我回过头来,再来画“鸡蛋” “茶杯”什么的——像他以前那样。我就“这样”一直画下去。可是,画画毕竟不是描图。日复一日地画, “这样”也就渐渐演变成“那样”。画面上的变化,有人说好,有人说不好。这真让我感到无所适从。因为发表议论的这些人,可不是等闲之辈,他们的名字,你很可能是听说过的。曾经有好一阵子,我搁下笔,不再画了。我几乎成了哲学家笔下的那头不知该吃哪一垛干草的驴子。耳朵里灌满了“这样”或“那样”的声音。最后,我把别人的忠告,礼貌地放在一边。卸下肩头沉重的背裹,脚步轻盈地上路。如今,我还是“这样”一直画下去。只是,这里的“这样”,已不再是某个人的声音。这似乎应该是顺理成章的事情,可要想真正做到这点,该有多么不易。我也感谢那些曾经给予我忠告的朋友们,我不但从他们身上学到了有益的东西,同时我也认识到,在其为我设计的道路中,有哪条路,是根本行不通的。

我想说说这本书里的文字。

出版社的朋友,要我为画附上文字,使得那些画“容易接受些”。要求是:既要对画面做出“阐释”,又不要写成说明文。这确是一件不好办的事。一来,有些画不过是信手勾勒的,实在说不出有什么“意义”,而另有一些画,内容又过于晦涩,好像三言两语也道不明白。没有办法,我只好杜撰出一个叫“老孙”的读书人,试图通过老孙的故事,使文字与画面达到某种契合——意趣上,情境上,氛围上。我是本着这个想法,写这些文字的。这种做法是否合适?能不能达到预期的目的?我并无把握。另一些段落,则摘自与友人的通信,也是基于同样想法。

再说一说书名。

也许是由于我性格上的某种原因,我的朋友不多。或者说,愿意和我交朋友的人很少。平日里总是显得落落寡合的样子。常常一个人,想些不着边际的事情,在脑子里营造出另一个世界——一个属于自己的小小天地,每日便优游于这心造的封闭的世界中,浑然无察。这般情景,颇有类于梦游。而收录在本书中的画,也就是一个叫韦尔乔的医生“梦游”时所遇、所思、所感。于是,书名就起作《梦游手记》。

记得有这样一则寓言:蝙蝠在鸟类面前,说自己是鸟,在兽类面前,又称自己是兽。结果,双方谁也不买蝙蝠的账。

你们大概猜得出,我引用这个寓言是什么意思。

我不想做蝙蝠,也不想做个梦游者。今后的日子会怎样?现在也还猜不出。走走看吧。

1992年7月

(摘自生活·读书·新知三联书店《梦游手记》一书)

内心独白的实录

——读韦尔乔的画

易英

绘画属于文化传统的一部分,这个传统往往是通过技术的积累体现出来的,传统越悠久,技术性也就越强。传统的绘画流传到今天,几乎成了一种纯技术的操作,一个优秀的画家,往往就是精湛技术的代称,而本来就该属于艺术本身的一些东西反倒被遗忘了。当人们关注绘画技术的时候,技术就成了一种遏制想象力的障碍,美术院校的专业训练也是专门训练技术,没有听说哪所院校是专门培养想象力的。业余画家除了在时间上没有专业性之外,技术上的不入门也是一种重要因素。偏偏业余画家很少意识到他没有技术负担是一个优势,一门心思去追随专业画的技术,结果不仅技术很难学到手,反而把想象力的这个通道也给堵死了。

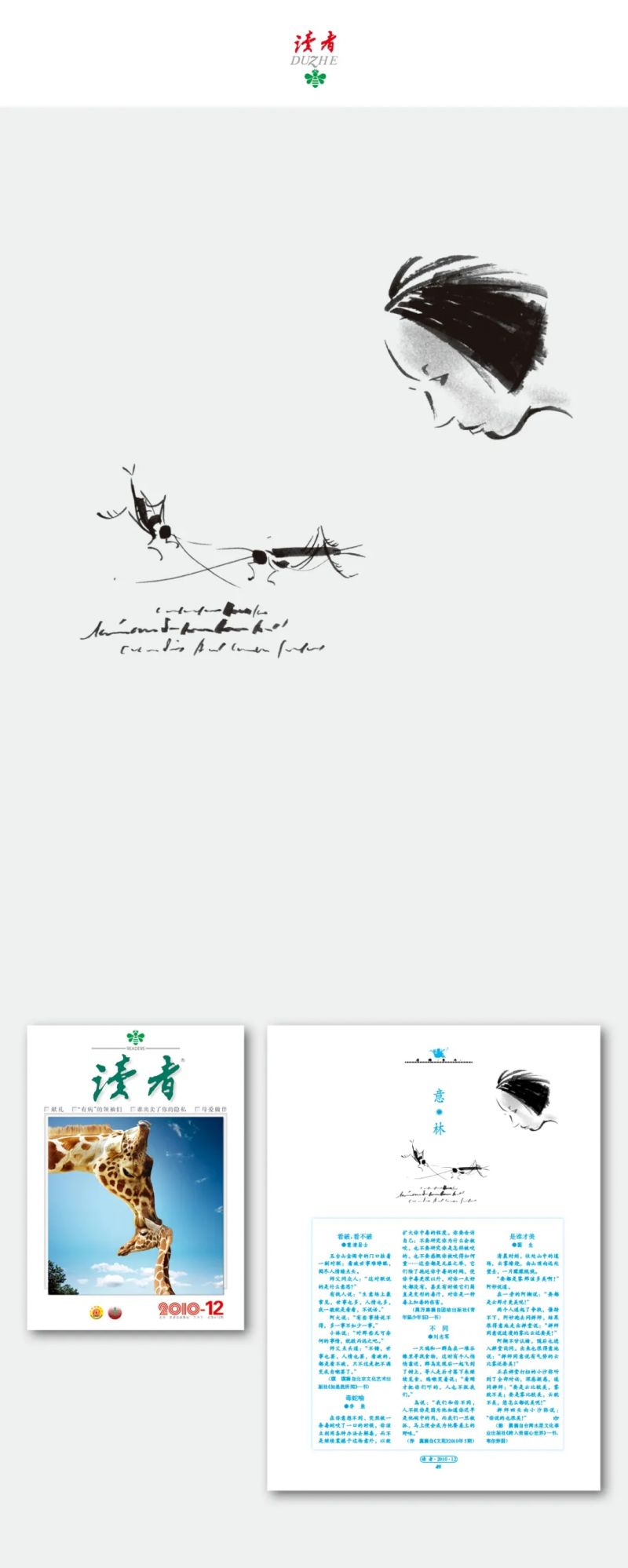

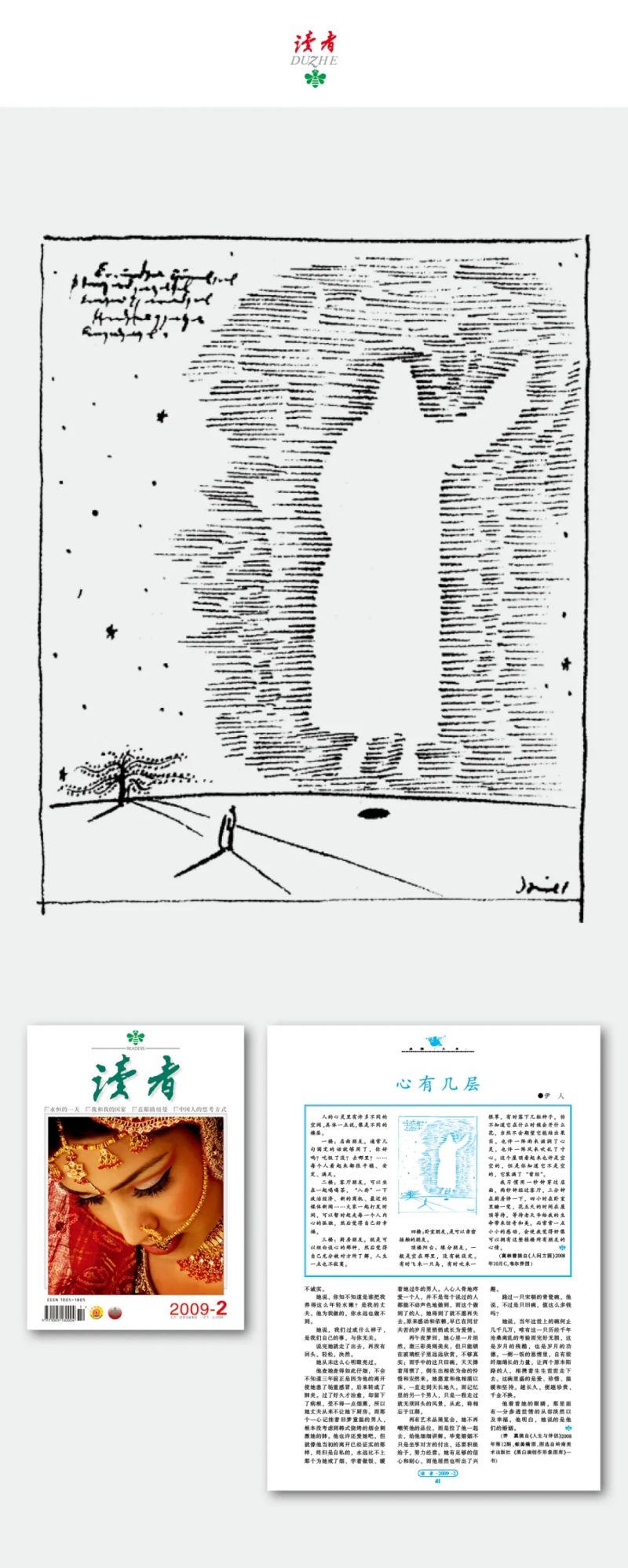

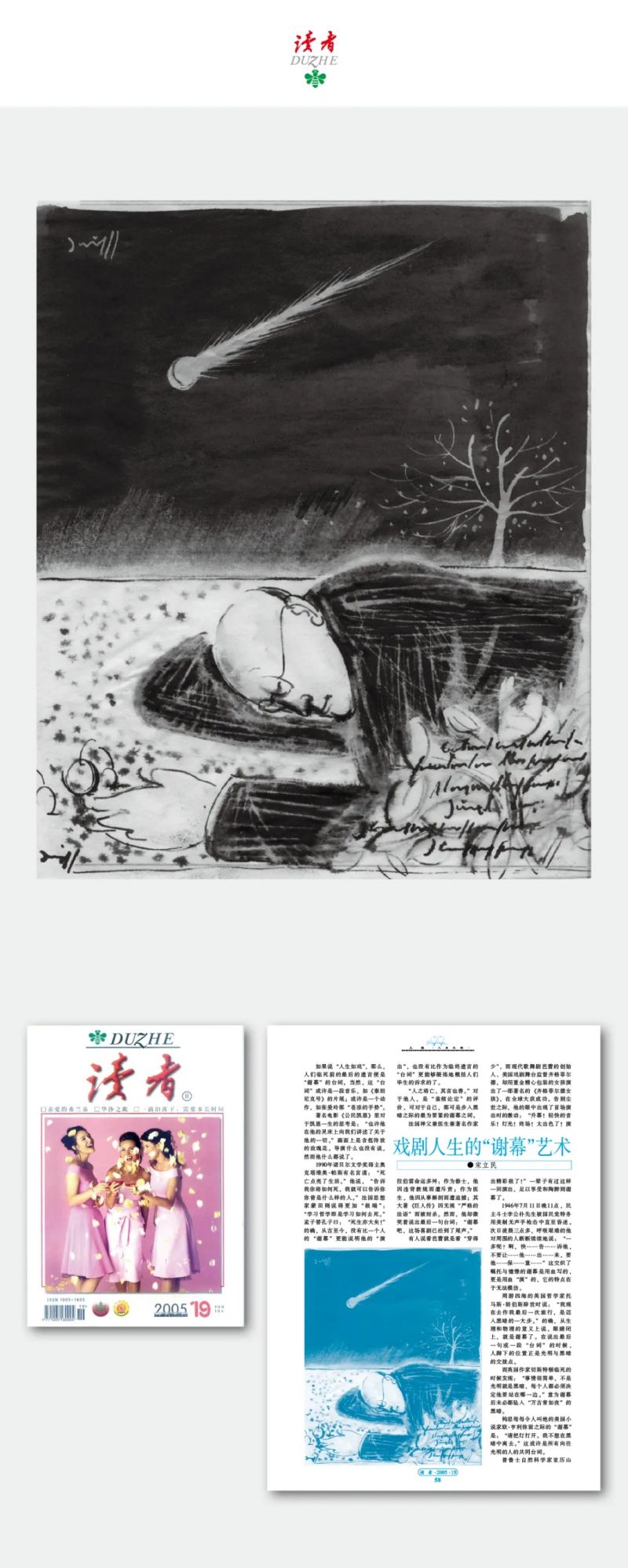

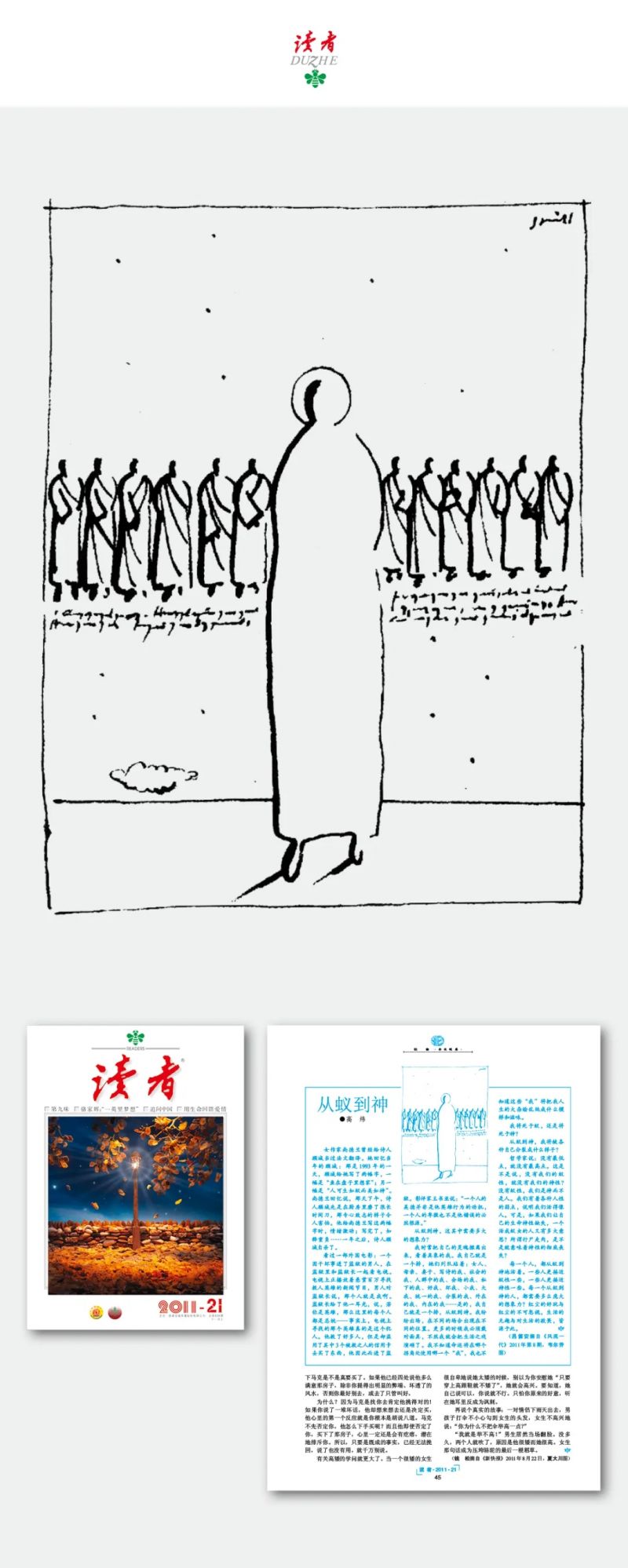

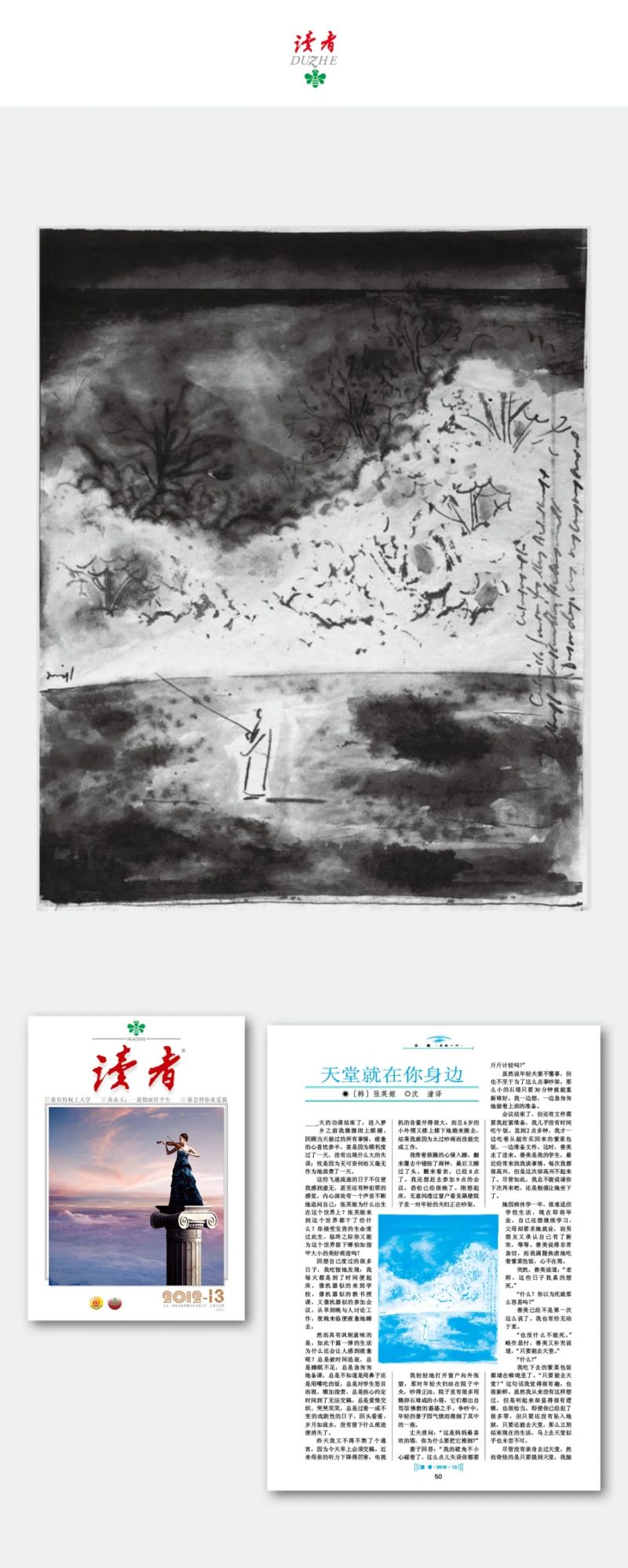

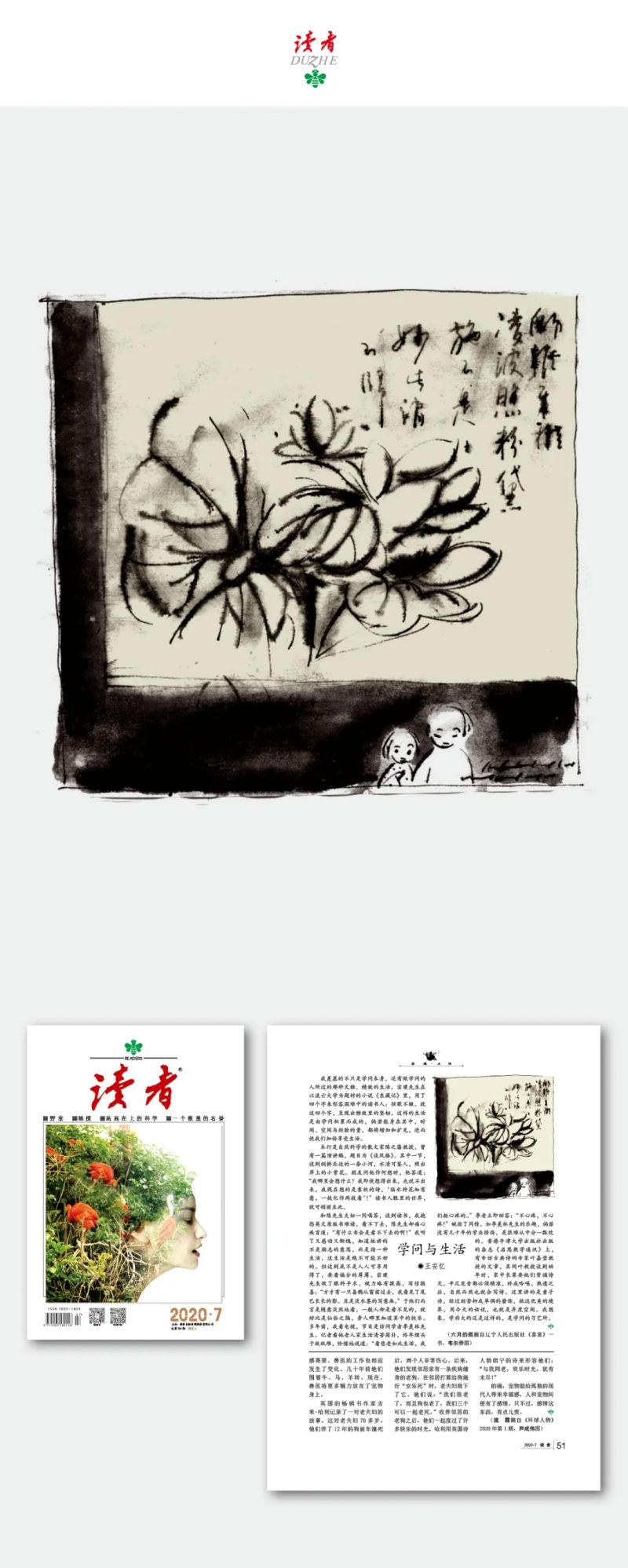

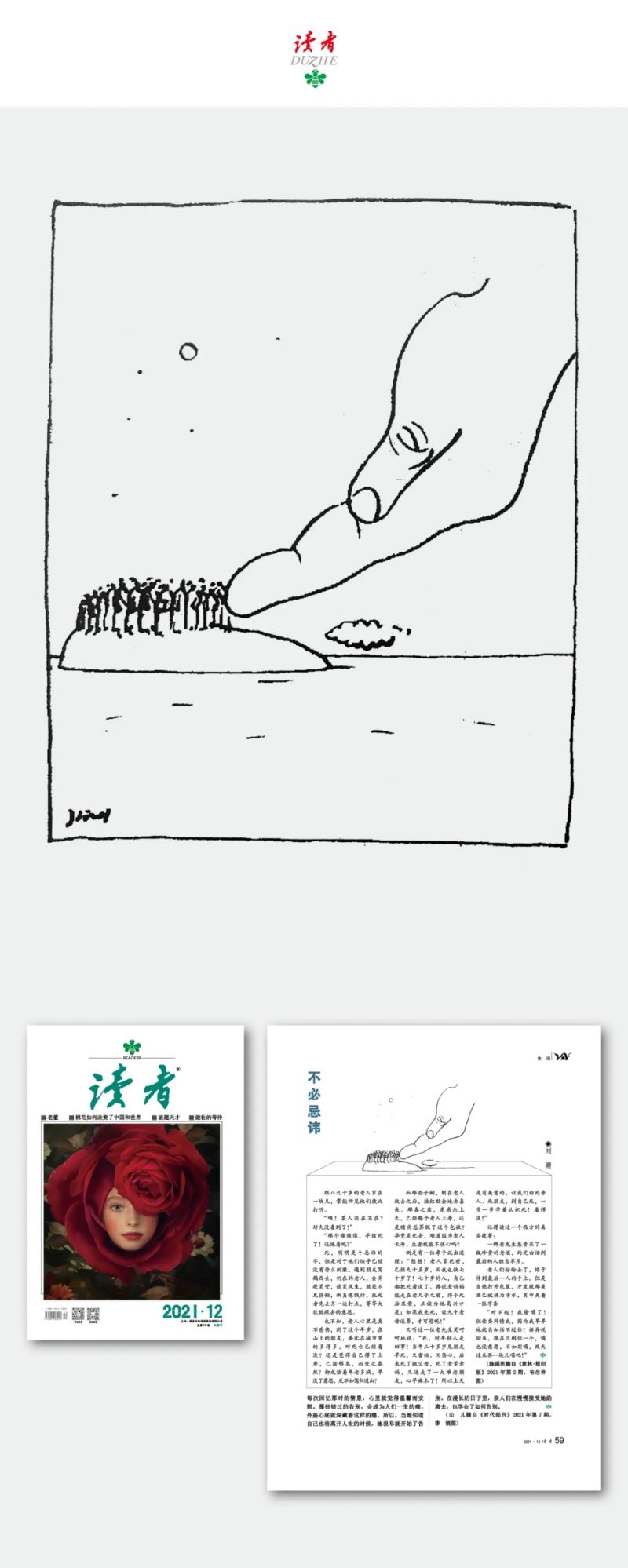

看韦尔乔的画确实感到很惊讶,那种对直觉的发掘,无意识的表露,极为自由的想象,把我们带到了一个通常为技术所累的职业画家所无法达到的境地。韦尔乔是一名医生,这些画都是他信手在处方单的背面或小纸片上画下来的东西。绘画的规则对他来说是不重要的,他只是想用一种独特的方式记录内心深处一瞬即逝的思绪,从黑暗的无意识中浮现出的一丝灵感。如果我们反过来设想,韦尔乔也像其他人那样拜一画家为师,或找一个班进修素描或速写,把解剖搞准确了,把构图搞规范了,他是否还会有这样自由的想象和诡谲的表现呢?西方现代主义从一开始就力求突破规范与理性的束缚,重新把艺术创造中最本质的东西——想象、直觉、情感表现等挖掘出来,于是他们回归原始,寻找东方,崇尚稚拙,而这个重新解释艺术的过程则完全是为了寻找一个曾在历史上失落了的自我,归复到一个本质的人,纯粹的人。

韦尔乔不是从任何现成的艺术观念出发,因为那又会钻进另一种规范的圈套。他的小画是种内心的独白,是潜意识的自言自语。实际上每个人都有这样的境界和时刻,在那个瞬间,一切理性的外表和惯例的束缚都不存在了,完全沉浸在一种白日梦的冥思之中,他在日常言行中受到抑制的欲望、焦虑和恐惧都暂时以臆想的形象浮出潜意识的深海。现代主义艺术家就是力求捕捉这种真实的自我,但不断制造出来的规范又紧紧地把他们束缚起来,而普通人又完全缺乏这种自信,像一个艺术家那样用线条、用画面把它们记录下来。韦尔乔显然具有这种自信,但又不理会那些技术性的规范,才达成了这种独到的魅力。

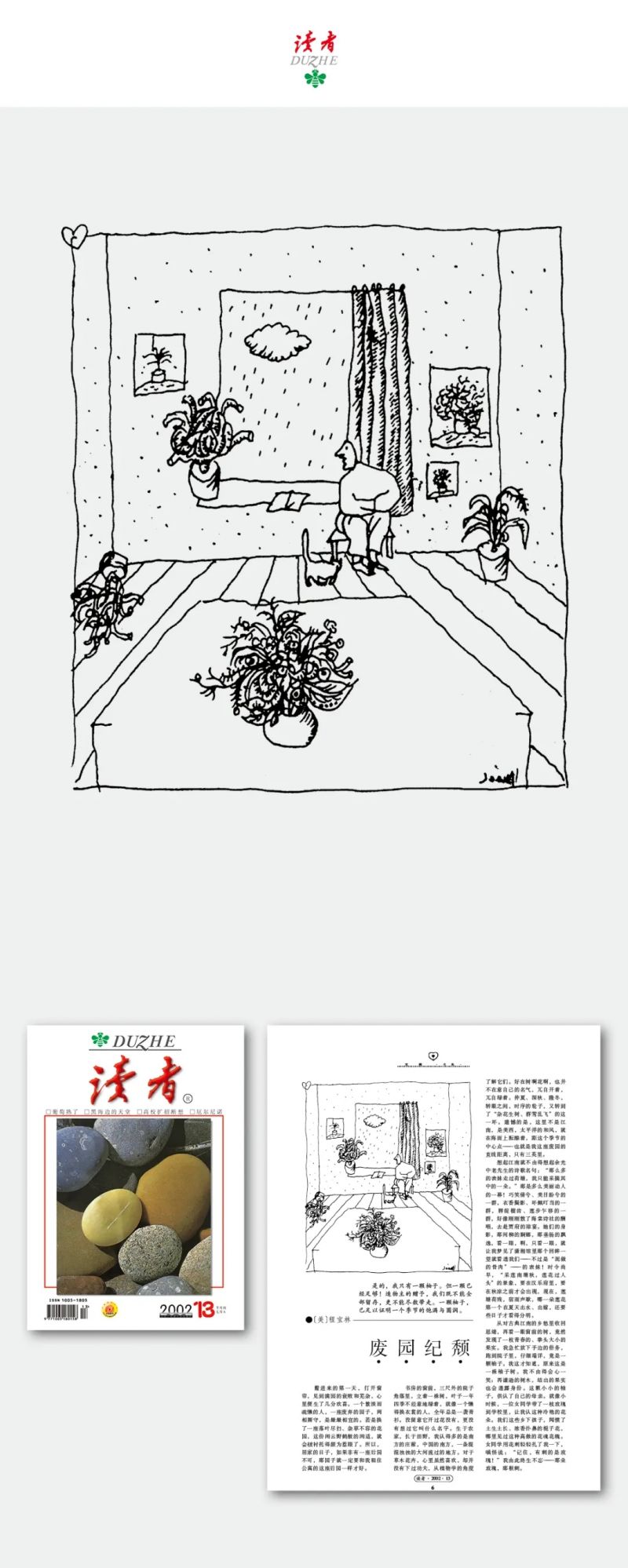

从主题上划分,韦尔乔的画大致可以分为三类:其一,具有一些文学性的色彩,一种黑色的象征,如一幅画所表现的,病床上的病人,手拿大镰刀的死神,远处的火葬场,天上北斗星可能是天国的象征。其二,是非描述性的荒诞,如实地记录了一种自由流淌的幻觉。这一类占了他的画的大部分。第三类与第二类有些接近,但大多是单一的物象和景色,看不出明显的象征性。死亡和孤独可能是韦尔乔的主题,但这个主题不是艺术创作的自觉设定,而是出自他的一种切身体验。作为医生,作为直接与死神对话的人,无疑也最深刻地直面着肉体与精神的痛苦与孤独,这种病人的经验不断渗透到他的内心深处,创造出他的第二自我,进入彼此不分的境地。韦尔乔的笔下是一个寂静空无的世界,有点像卡夫卡的城堡,这个城堡与充斥着物欲与情欲的世界是隔绝的,人们在孤独中等待着死神的来临。在大部分作品中空间的空旷与人的渺小形成强烈的对比,人对于孤独是无助的顺从和绝望的等待。如果我们不知道作者是从事对生命与死亡有直接感受的职业,确实会为他如此深入地开掘出一个被锁闭的幽暗的心灵世界而惊骇。

我们只能想象,夜阑人静时,一个值夜班的青年医生在处方单的背面一页一页地画着,苍白的四壁,昏暗的走廊,极静时,能隐约听到从病房传来低声的呻吟……他在无意中记录下自己的感受,也在无意中向我们袒露了艺术的真诚。

(摘自生活·读书·新知三联书店《梦游手记》一书)

韦尔乔

1964年出生,黑龙江哈尔滨人。哈尔滨工业大学医院内科副主任医师。

自幼喜爱绘画,自1997年出版各类绘本图书及为书籍创作插图共计60余种,插图计 7000余幅。因患肺癌于2007年8月29日不幸辞世。

责任编辑:

文章来源:http://www.duzhepmc.com/2021/1015/1650.shtml