首页 > 新闻中心组图 喜迎二十大 | 敦煌学精品出版回顾(四)

喜迎二十大 | 敦煌学精品出版回顾(四)

坚守敦煌学出版主阵地 探索融合发展新路径

近年来,甘肃教育出版社立足自身资源优势,持续在敦煌与丝路文化出版方面发力;同时,紧跟出版业的最新发展趋势,积极创新,在构建融合出版平台、打造融媒体图书、出版原创手工图书等方面做了一些有益的探索和尝试。

一、矢志不渝,打造国内一流敦煌学出版基地

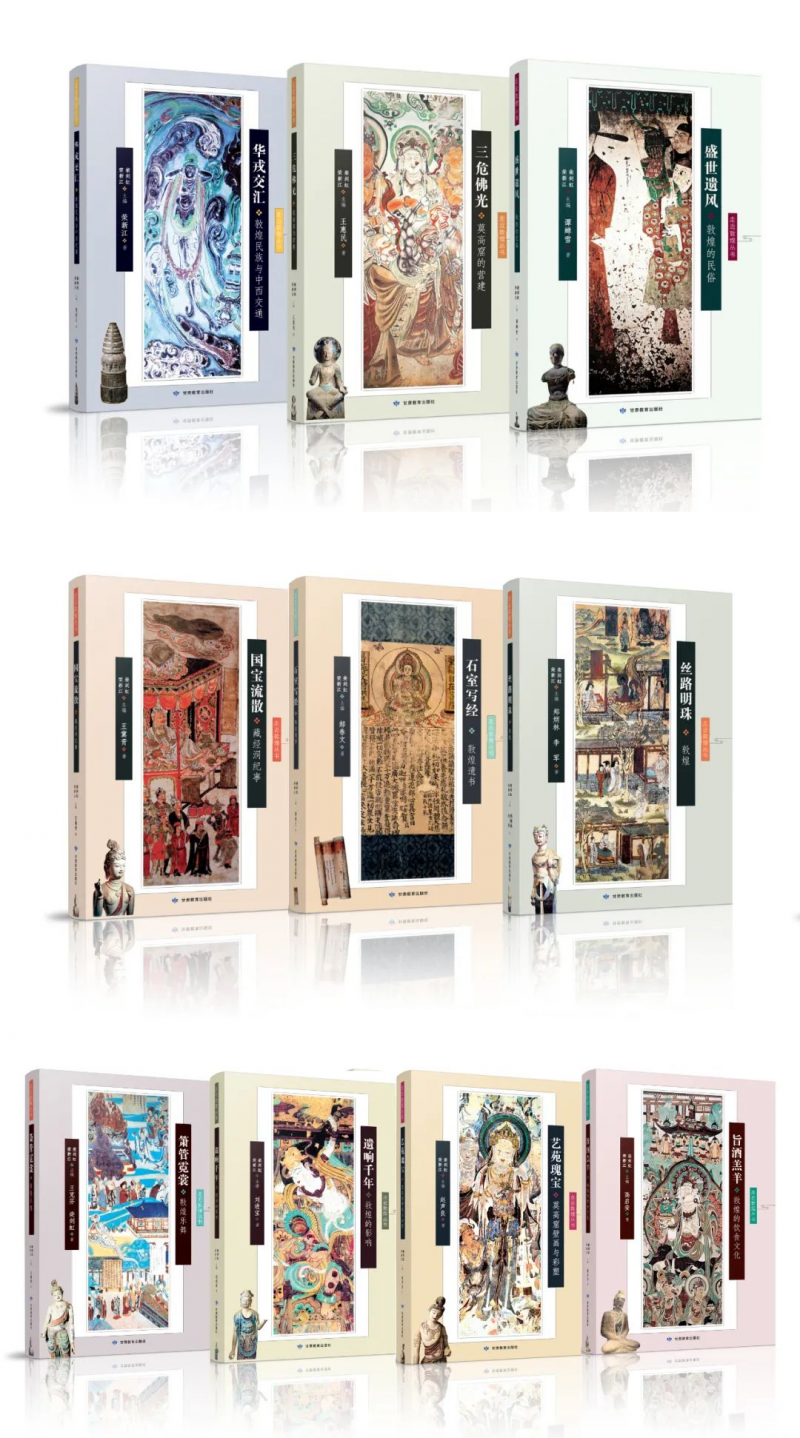

教育社自成立以来,一贯坚持“立足本土、传承文化、追求特色、出版精品”的出版理念。经过几代编辑人员30多年坚持不懈的努力,截至目前,教育社已出版敦煌与丝绸之路文化类精品图书近300种,高质量系列学术著作与大众通俗普及读物并驾齐驱。有3种图书版权输出到了日本,6种图书被翻译成韩文、英文和俄文在海外发行,7种图书获国家级奖项。

教育社在敦煌学出版领域积累了丰富的出版资源和作者资源,和国内知名的敦煌学与丝绸之路文化研究机构及专家长期保持着良好的合作关系,积极与国外敦煌学研究专家和学者紧密合作,已成为西部乃至全国敦煌文化图书出版的主要阵地,形成了鲜明的敦煌学出版特色和品牌优势。

在做好学术出版的同时,教育社针对特定读者和市场需求,将“阳春白雪”的神秘敦煌文化,通过一流的作者、通俗易懂的文字,借助融媒体技术植入音视频二维码,对敦煌文化进行特定“解码”,将专业学术成果转化为大众通俗读物,使其能够更加“接地气”地面向普通读者,帮助民众“治愈”畅游敦煌后的“失语症”。

为此,我社先后策划出版了由季羡林作序,敦煌学家柴剑虹、荣新江任主编的《走近敦煌丛书》,由敦煌研究院组织编写,敦煌研究院党委书记赵声良任主编,10多位敦煌学中青年学者参与编写的《写给青少年的敦煌故事》丛书等系列通俗读物。

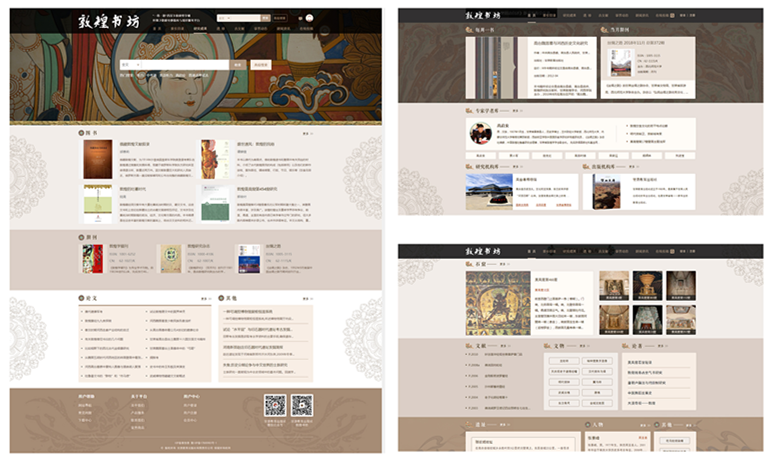

二、启用“敦煌书坊”融合出版平台,建立敦煌—丝路学术专著“电子档案”

教育社“敦煌书坊”融合出版平台,于近日完成了数据库产品建设与知识服务体系构建,打破敦煌书物出版资源碎片化壁垒,重组敦煌与丝路文化古籍、学术专著、论文等资源,建立了敦煌与丝路文化“电子档案”并正式启用。

“敦煌书坊”融合出版平台由“敦煌与丝绸之路历史文化文献数据库”和“‘一带一路’背景下的敦煌与丝绸之路研究知识服务平台”构成,平台以建设敦煌学和丝绸之路研究知识总库、用户需求和市场需求为导向,以建设知识服务平台为主要目标,旨在以数字化、融媒体手段打造国内相关领域的知名学术品牌,进一步弘扬敦煌文化,积极推动传统出版与新兴出版的融合发展。

平台已完成数字化加工敦煌学和丝绸之路研究学术专著2000余册、古籍500余种、期刊500余期、论文6000多篇、图片5万多幅、音视频500多条,构建了相关知识索引词表和语料库,形成了一定规模的网状知识数据库。一键搜索词条,便可阅读浏览相关学术专著、期刊等,还有涉及的图片、音频、纪录片,经过数据库加工后,平台会将相关学术脉络进行梳理,形成将近20万的词条进行查询,更精准 “靶向”敦煌和丝绸之路研究成果。

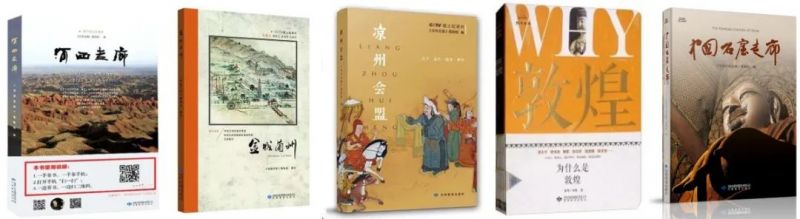

三、打造敦煌与丝绸之路文化类纪录片同名融媒体图书

2016年,《河西走廊》出版,这是教育社精心策划打造的第一本融媒体图书,已发行近8万册。之后,教育社在敦煌与丝绸之路历史文化类纪录片同名图书出版方面持续发力,相继出版了《金城兰州》《凉州会盟》《敦煌画派》《中国石窟走廊》等,在社会上和读者中都产生了广泛影响。其中,《敦煌画派》荣登2018年“中国好书奖”月榜;《中国石窟走廊》社会反响强烈,市场表现良好。

融媒体图书的策划和出版,已成为教育社一条重要的图书产品线。“图书+影视剧的粉丝效应”为融媒体图书带来巨大的传播威力。融媒体图书的出版顺应了融合媒体时代图书出版发展的新方向。

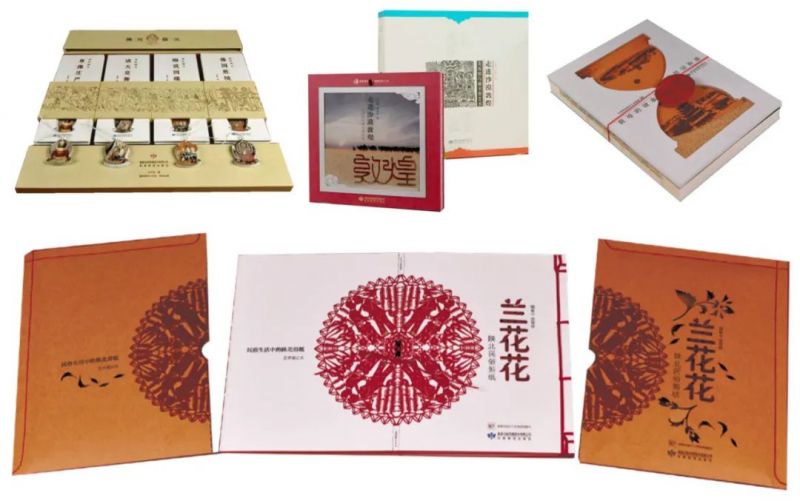

四、守正创新,让静态阅读变动态“悦读”

2014年开始,教育社着眼于传统纸质图书出版转型升级,组织一定的人力、物力和财力,深挖敦煌学、地方文化等特色优势出版资源,发挥创意,打造了一批原创精品手工书,如《敦煌古韵》《佛陀微笑》《玩皮影》《兰花花——陕北民俗剪纸》《走进沙漠敦煌》《敦煌的故事》等。通过策划出版手工书,将敦煌文化、民俗文化等以知识性、互动性、观赏性较强的方式融入读者生活,这为国内传统出版转型升级,加快融合发展提供了有益的借鉴。

教育社将在敦煌与丝绸之路文化等出版领域加大投入,充分发挥“敦煌书坊”融合出版平台优势,继续策划和精心打造融媒体图书,积极探索、创新出版方式,深入推动出版结构优化升级。

责任编辑:

文章来源:http://www.duzhepmc.com/2022/0630/1793.shtml